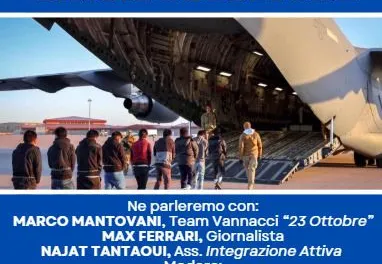

REMIGRAZIONE UNICA SOLUZIONE: CONVEGNO A MILANO

La migrazione di massa verso l’Europa è spesso inquadrata nel dibattito pubblico come una semplice conseguenza di una politica di “porte aperte”. Tuttavia, una prospettiva sociologica rivela un fenomeno più profondo: un paradosso in cui la scelta della destinazione è guidata tanto dalla percezione di migliori opportunità e stabilità (economica, politica, legale) quanto dall’esistenza di reti e capitale sociale già stabilite.Il concetto di “reimmigrazione”, inteso come l’adozione di politiche per gestire attivamente i flussi in ingresso e favorire il rientro o l’integrazione selettiva, impone di agire su due fronti complementari: ridurre i fattori di spinta nei paesi d’origine e regolare i fattori di attrazione nei paesi di destinazione.1. La Leva dello Sviluppo Sostenibile: perché i migranti non vanno in Arabia? il motivo per cui i migranti non scelgono l’Arabia Saudita (spesso ricca ma con severe limitazioni sui diritti e la stabilità del soggiorno) ma l’Europa (percepita come stabile e con maggiori tutele legali e sociali) è sostenuta dall’analisi del nesso migrazione-sviluppo (IOM). I migranti non sono solo alla ricerca di reddito, ma di opportunità di vita accettabile e di un quadro istituzionale che garantisca la loro sicurezza e quella delle loro famiglie. Nei Paesi d’origine, quando la migrazione diventa una strategia di sopravvivenza o ascesa sociale generalizzata, si sviluppa una vera e propria “cultura della migrazione”. In questo contesto, l’emigrazione non è solo un’opzione, ma spesso la norma o il simbolo di successo. Per contrastare questo fenomeno, la sociologia dello sviluppo propone interventi che creino alternative durature e dignitose in loco, interrompendo la logica della depredazione delle risorse e di sfruttamento. Progetti di sviluppo guidati non dalle multinazionali, ma dalle diaspore (i migranti stessi). Molti Paesi europei destinano fondi alla cooperazione allo sviluppo, ma questi spesso sono gestiti in modo top-down. Una strategia di reimmigrazione sociologicamente efficace reindirizzerebbe parte dei fondi per:* Microcredito e sostegno alle piccole imprese locali avviate da migranti che scelgono il rientro volontario (es. progetti per ex-migranti in Marocco o Senegal).* Fornire formazione professionale in settori non saturi (agricoltura sostenibile, energie rinnovabili, artigianato di alto valore) per rendere l’opportunità di lavoro nel Paese d’origine più attraente rispetto al lavoro “secondario” e spesso precario in Europa. Poiché l’Arabia Saudita è evitata per la mancanza di diritti, lo sviluppo deve concentrarsi sulla governance locale e sulla stabilità politica. Supportare l’istruzione e la creazione di sistemi sanitari efficienti contribuisce a ridurre la percezione di rischio associata alla permanenza in patria. Il problema siamo noi per via di un sistema che accoglie va creata una gestione selettiva dell’immigrazione. Questo non si traduce solo in controlli alle frontiere, ma in una precisa analisi di compatibilità culturale e normativa.L’integrazione non è un processo automatico, ma una costruzione sociale che richiede sia lo sforzo del migrante sia l’apertura della società ospitante. Quando gli “usi e costumi non sono in linea con il modello della nostra terra” si assiste a una mancanza di capitale sociale condiviso, che porta a ghettizzazione e tensioni. Molti Paesi sviluppati utilizzano sistemi a punti per selezionare i migranti in base a criteri oggettivi (competenze, istruzione, conoscenza della lingua). Un sistema di reimmigrazione potrebbe aggiungere ai punti di merito (per l’ingresso):* Punti di valore: Corsi obbligatori e dimostrabili di educazione svolti prima dell’arrivo.* Contratto di integrazione: vhi entra, pur non essendo un rifugiato, sottoscrive un patto con lo Stato in cui, oltre al rispetto delle leggi, si impegna attivamente in un percorso di acquisizione dei valori fondamentali dello stato che lo ospita. La mancata adesione o la violazione grave di tali valori deve essere motivo per l’avvio di espulsione verso il Paese d’origine. L’analisi economica dimostra che i programmi gestiti dall’OIM (Organizzazione Internazionale per le Migrazioni) sono spesso meno costosi dei processi di espulsione forzata. L’elemento cruciale di una politica di reimmigrazione è l’aumento della capacità di rimpatrio. Per superare la questione dei numeri e la lentezza vanno creati incentivi per il ritorno a casa. Offrire un pacchetto di reinserimento (piccolo capitale iniziale, assistenza nella ricerca di casa/lavoro nel Paese d’origine) ai migranti che non hanno diritto d’asilo o protezione. Questo trasforma un processo coercitivo e costoso in una scelta incentivata che libera risorse e posti nei centri di accoglienza. Vanno assolutamente creati accordi Bilaterali che sviluppino partnership vincolanti con i Paesi d’origine che prevedano lo sviluppo in cambio di una più rapida e certa accettazione dei cittadini da rimpatriare (spesso bloccata dalla non cooperazione dei Paesi d’origine). La “reimmigrazione” non può essere un’azione unilaterale, ma richiede un approccio con più fattori e transnazionale. Massima selettività nell’accoglienza (attraverso sistemi a punti e patti di integrazione) e efficienza nei rimpatri e nei ritorni volontari per chi non rispetta i criteri o non ha diritto di permanenza. Sviluppo mirato e sostenibile basato sull’empowerment locale e sulla creazione di alternative di vita dignitose che rendano la partenza non solo inutile, ma economicamente sconveniente e socialmente non desiderabile.La sfida sociologica consiste nel mutare la percezione della migrazione da unica via di salvezza a opzione tra le tante.